筆者の小5の娘は2年生の冬にADHDと診断され、先日ASD傾向もある事が分かりました。

娘のウィスク検査の結果の公開、実際に感じている娘の困りごとと母の苦悩を書いたブログです。

なんだか子供が育てにくい…

学校でういている気がする…

発達障害と診断された

そんな方はもちろん、ちょっと変わった子が学校にいるな…という方に、少しだけご理解いただけたらと思い、この記事を書いています。

ウィスク検査とは

ウィスク検査とは世界で取り入れられている、5歳から11歳の子供を対象にした知能検査です。

4つの指標から、苦手な事、得意な事を把握し、その子に合った対応を学ぶ事で生活しやすくする目的があります。

勘違いされやすいのですが、この検査だけで発達障害かどうかの診断はおりません。

ウィスク検査でわかる事

【言語理解】

言語の理解力や表現力、言語を使ったコミュニケ―ション能力、語彙力

【知覚推理】

目で見たものを把握したり推理する力

【ワーキングメモリ】

短期記憶と、記憶しながら物事を行う力。集中力にも影響がある

【処理速度】

視覚で得た情報を記憶し処理する力。同時に複数の事を処理する力

ウィスク検査を受けるには

筆者の娘の場合は、入学してから学校生活がうまくいかない事、宿題が終わらず少しでも間違えると癇癪を起こして手がつけられなかった事で「おかしいかも…」と思い、市の発達相談センターに行ったことから始まりました。

そこで発達をみてくれる小児神経科への受診を勧められ、あれよあれよという間に、ウィスク検査を受け、問診と併せてADHDであると診断を受けました。

子供がウィスク検査を受けた友人に話を聞いてみると、学校の先生に受けるよう勧められた子、療育先で勧められた子、保護者が違和感を感じ子供の発達を診てくれる病院へ直接行った人など様々なケースがあります。

地域にもよりますが、現在は“受診するまでに3ヶ月待ち“ということも多いようです。

受けたいと思った時にすぐに受けられるわけではないので、違和感を感じたら病院を受診したり、発達相談センターに行くなど、なるべく早くアクションを起こすことをお勧めします。

ウィスク検査の結果を公開 みえてきた娘の生きづらさ

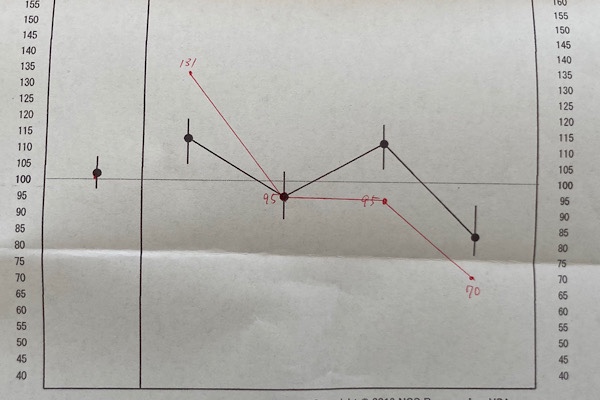

娘は小学2年生と5年生の時にウィスク検査を受けています。

下記の表の黒線が2年生、赤線が5年生で出た結果です。

言語理解が高くて処理速度が低い事で起こる弊害とは

小5の結果でみると、娘は言語理解が非常に高く、処理速度が非常に低い事がわかります。

そのIQの差は60ほどあります。平均的な小学生だと4つの指標が概ね100位で、あまり差がでにくいそうです。

得意な事と苦手な事の差が15あると生きづらさを感じると言われているのですが、娘は60もあるのです。

言葉の理解や語彙力、説明する力は大人並みに高いのですが、ものごとを処理する力は小1レベルと言われてしまいました。

そういう子は周りからどう思われるかと言うと、『偉そうな事言う割に行動しない』『やらないといけない事がわかっているくせにサボっている』と勘違いされてしまう事が多いのだそう。

実際に学校でも『いつも委員会の仕事をサボっている』と言われたり、移動教室が間に合わない、ノートが書けないなどと、みんなと同じペースでものごとをこなす事が難しいのです。

やらなければいけない事はしっかり分かっています。

言葉が達者な分、周りからは理解していると期待されますが、行動が伴わないので誤解されてしまうのです。

家では「なかなか宿題が終わらない」「生活リズムが整わない」など困ることもたくさんあります。

「娘の生きてるいる世界はどのようにみえているのだろう」そんな事を考えては、日々娘のできないことに目を向けてしまう自分に嫌気がさすこともあります。

ADHD、ASDを理解するために参考になった本

お子さんの発達が気になる保護者の方は、子供の特性についてたくさん情報を集めようとするかと思います。

筆者が読んだ本の中で参考になったものを紹介します。

【ADHDやASDを理解したいと思った時におすすめの本】

下記の2冊はADHDやASD目線で書かれた本なので、子どもがどんなことに困っているのか、どんなふうに考えているのかを知ることができるので、まず最初に読んで欲しい本です。

【発達障害の子供の対応を知りたいと思った時におすすめの本】

発達障害&グレーゾーンの3兄妹を育てるお母さんが、「こんな時はこうするといいよ」と教えてくれる本です。

特に幼稚園から低学年の子供への対応に悩んでいる方におすすめの本です。

本の購入も良いですが、Amazonのkindle unlimitedに登録すると月額980円でADHDやASD関連の本を読むことが出来るので、こちらもおすすめです。

30日間無料のキャンペーンをやってます。

不安な事やイライラしてしまう事もたくさんありますが、私たちも少しずつ学んでいきましょう。

これからも発達障害について発信していきますね。