うちの2年生の長女は読書が大好きで、暇さえあれば本を読んでいます。

そんな長女の事を友人に話したら

『本が好きな子は賢い子が多いんだよ!』

と言われました。

トイレ行くにも本!お風呂の時間になっても本!学校行くギリギリまで本!

そんな本の虫になっている娘に困っていたので、「賢い」と言われてちょっとビックリでした。

本当に本を読む子は賢いのか。

気になったので、自分なりに調べた『読書と学力の関係』をまとめてみることにしました。

読書と学力は関係性があるのか

「本を読む子は賢い」と言われるのはなぜだろう。という事を考えていたら、「賢い人が、本が好き」なのか?とか思ったのです。

それは、私が小学生のころ、クラスの頭のいい子は、休み時間に本を読んでいたり、いつも図書室で本を借りていたから。

頭がいいから内容がよく分かって読書が好きになるのでは?と思ったのです。でも、

『本を読む子は賢い』

というのがやっぱり正しいようです。

読書で伸びる教科は実は算数!

自分なりに調べた結果、『読書と学力の関係』に関するデータがたくさん見つかりました。

データをグラフ化したものもたくさんあったのですが、転用するにも色々とルールがあるようで私には難しかったので、割愛します。

まず、読書をすると教科的には国語の成績が良くなるイメージがあったのですが、意外にも算数の成績が伸びやすくなるという事が分かりました。

読書をする事によって、算数の文章問題を正しく理解して答えることが出来るようになるから

だと思いませんか?私はそう思ったのですが、より詳細なデータが載っているものがあったので読んでみたところ、正答率が上がったのは文章問題ではなく、基礎的な計算問題であることが分かりました。

読書で成績が伸びるワケ

読書によって成績が伸びるのは、国語ではなく算数。文章問題ではなく基礎的な問題。

意外すぎました。他の方のブログを読んでみると、私の最初の想像通り、「読書によって読解力が身に付き、文章問題が解けるようになる。」という見解の方が多かったのですが、よくよく調べてみるとそうではないデータが見つかったのです。

このデータはどのような子を対象にしているかというと、

『読書習慣のない子が、読書習慣をつけた後の学力の伸び幅のデータ』であることが分かりました。

そのことから、データ対象の子が読書によって身に着けたのは

『集中力』

ではないかと想像しました。

読書を習慣化できるようになったことで、落ち着いて長時間問題に取り組むことが出来るようになる。

基礎的な問題を確実に解けるようになることで正答率がアップしたのではないかと思います。

もちろん読解力も身について、文章問題を解くうえでプラスに働くと思いますが、勉強で必要な「集中力」を上げるのはとても大切なことですよね。

子供に読書好きになってもらうには

子供に読書をしてもらいたいけどあまり本を読まない、と悩んでいる親は私の周りにもたくさんいます。

ここからは、娘が読書が好きになるきっかけになった本の紹介と、どうしたら読書がしやすくなるのかを考えてみたいと思います。

本の虫になるきっかけになった本

うちの長女が読書好きになったきっかけは、7歳の誕生日におばあちゃんからプレゼントされた1冊の本でした。それは

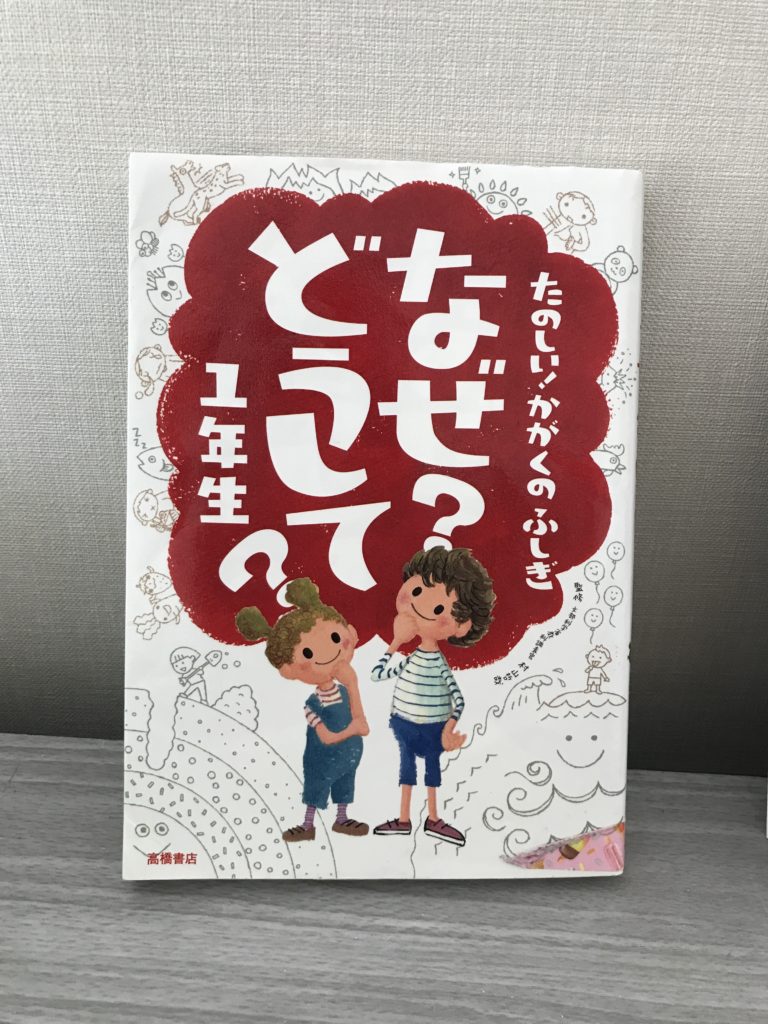

『なぜ?どうして?』

という本です。

この本には、子供たちが「なぜ?どうして?」と疑問に感じるような事と、その答えがわかりやすく、楽しく書いてあります。

子供の質問て、分かってはいるけれどどう答えたらよいか分からないことや、そこ疑問に思う?!というような事がたくさんありますよね。

大人の私が読んでも、「へぇ~」と言いたくなるような事が書いてあって、子供と一緒に読むのも結構楽しいです。

今となっては違う出版社から出ている本も含め、こんなにたくさんの「なぜ?どうして?」があります。

まだ2年生ですが、3年生、4年生の本も楽しく読んでいます。

たくさんの知識が増えていくことが、彼女にとってとても楽しいようです。

このシリーズはたくさんあるので、お子さんの興味があるジャンルを探してみてはいかがでしょうか。

他にも、娘の本棚にあるのは

学校では教えてくれない大切な事 シリーズ

この本は全ページカラーで、マンガ形式です。イラストもコミカルで、ギャグがたくさん盛り込まれているので、娘は毎度爆笑しながら読んでいます。

本に苦手意識のある子でも楽しく読めると思います。

10分で読める伝記 シリーズ

こちらの本は偉人の話が簡潔に書いてあります。イラストはあまりありませんが、10分程度で1人の偉人についての話を読めるので、学校の読書タイムなどにもおすすめの本です。

読書がしやすい環境を整える

子供に本を読んで欲しいからと言って、ただ単に本を渡すだけでは子供はますます苦手意識をもってしまいます。

・子供の好きな本を読ませてあげる

・いつでも本を手に取れる場所に置く

・親も読書をする

が大切ではないかと思います。

子供の好きな本を読ませてあげる

子供によって好きなジャンルの本は違うので、まずは図書館や本屋さんに行って、子供がどんな本が好きかを知ることから始めるのはいかがでしょうか。

子供に読んでもらいたい本があったとしても、それが好きなジャンルの本でなければ、ますます読書嫌いになってしまうと思うのです。

私は子供の頃はものがたり系の本が好きで、今も自己啓発や知識を得るような本よりも、小説の方が好きです。

娘は反対に、ものがたり系の本はあまり読みません。先ほど紹介した、知識を深める系の本が好きなようです。

いつでも本を手に取れる場所に置く

本が好きな子は、「本を読もう」と思って本を手に取ると思いますが、読書が好きではない子はそうはならないと思います。

とくに読みたいわけでもないけど、ただなんとなく目に入った本を手に取るとか、そんな感じかもしれません。

どちらにしても、本をぱっと取れるところに置いてあげるのは大切だと思います。

わが家では、3人の子供の本をそれぞれ分けて入れてあるので、自分の好きな本を見つけやすく、戻しやすくしてあります。

親も読書をする

わが家では、夕食を済ませてから寝るまでの間が読書タイムになっています。

私は読書をするというよりは、下の子たちに本を読んであげる事が多いのですが、一緒に本を楽しむ時間はとても貴重な時間だと思っています。

子供の好きな本、自分の好きな本、みんなそれぞれ好きな本が違うのは面白いです。でも読み聞かせも、私の苦手なタイプの本を続けて持ってこられるとちょっと辛かったり、、、

だから子供が好きな本を自分で選ばせてあげるのはやっぱり大切だなと思います。

まとめ

『本を読む子は賢い』

と言われた事をきっかけに、「読書と学力の関係」について調べました。

・他人の話を理解する力

・わからないことを自ら調べる力

・文章から情景を思い浮かべる想像力

・豊富な知識を得る

読書をすることで様々な効果があるのは確かだと思います。

だから読書に対して、目に見える効果を求めてしまいがちですが、読書は学力のためだけにするものではありません。

本を読んで心に深く残っている言葉があったり、なにか行動を起こすきっかけになった経験は、多くの方があると思います。

「学校の成績を良くする」

という事だけを期待するのではなく、子供たちには、『心や生活が豊かになる』そんな読書をこれからも楽しんでもらいたいと思います。